こんにちは、ざわと申します。

本記事では、筆者が過去に取得した日商簿記2級合格までの勉強法について説明していきます。

勉強期間は約3ヶ月、時間で言うと約150時間ほどでした。

簿記は、企業の経営活動を記録・計算し、経営状態を明らかにするための技能です。企業のお金に関することはことはことは全て簿記に記録されるイメージです。会社員や個人事業主等、働く人は直接・間接的問わず必ず簿記に関わります。

日商簿記2級は、その簿記に関する技能についての検定試験となります。その下位の級である3級はより基礎的な内容で、全てのビジネスマンに取得をおすすめできる資格といえます。筆者が以前3級を取得した際の体験談はこちらで解説していますので、ぜひ参考にしてください。

一方、2級はより専門的かつ内容の幅が広がり、主に経理・財務系の職種や、よりビジネスの中枢で仕事を行う方向けの内容となります。一方、筆者のように3級を学んだことで、簿記を活用できる職種へのキャリアチェンジを目指す方にとっても、2級はそのきっかけとなると思います。

この記事を読んで少しでも簿記2級に興味を持つ方が増えてくれると嬉しいです。

前提

・筆者は元々経理等の実務経験が無い(簿記の知識ほぼゼロ)状態から2024年9月頃に日商簿記3級を取得し、2024年12月頃に2級の勉強を始めました。

筆者が以前3級を取得した際の体験談はこちらで解説していますので、ぜひ参考にしてください。

なぜ「簿記2級」合格を目指したのか

冒頭でも述べた通り、一般的なビジネスマンであれば3級合格程度で十分と言われることが多いです。ではなぜ筆者が2級の合格を目指したかについて解説します。

簿記3級が楽しかったから

学ぶのが楽しいから勉強する、自然な流れですよね。

どんな取引も仕訳で表現できる複式簿記の仕組みそのものの美しさや、計算問題を解いて最後にビタっと数字が合った時の楽しさは、簿記を勉強して実感した方も多いのではないでしょうか。

簿記3級を取得した際にこれらを実感し、より深く勉強したいという気持ちから2級の勉強を始めました。

簿記の知識を活かせる職種にキャリアチェンジしたかったから

簿記に限らず、お金の勉強をしていく中で筆者はこう思いました。

🫢「うわっ…私、お金大好きすぎ…?」(某広告風)

この記事を書いている現在は研究開発職を務めており、簿記からは少し遠い職種ですが、将来このお金や簿記に関する知識を活かした職種につきたいと思い始め、であればより簿記の知識を深めたいということで2級の勉強を始めました。

また、今後どのようなキャリアを歩むにしても、より経営者に近い地位にステップアップ(出世するにしても個人事業主になるにしても)していくにあたり簿記2級程度の知識があれば十分役に立つと思っています。その点も勉強のモチベーションとなりました。

使用した教材

筆者は独学で簿記2級取得しました。本項目では独学するにあたり使用した教材について説明します。インプット(学習)とアウトプット(問題演習)に分けて説明します。

ちなみに、体感ですがインプット:アウトプット=6:4くらいでした。範囲が広い分、3級の時よりもインプットの時間が多くなった気がします。

インプット

- ふくしままさゆき先生のYouTube動画

- ふくしままさゆき先生のKindle本

3級合格時にも同じ感想を述べましたが、ふくしま先生は神。これに尽きます。

簿記をただ暗記で済ませるのではなく、原理原則をしっかり理解して、資格取得後も実務や実生活に役立てることのできる内容です。あと純粋に話が面白いです。

一方、補足や発展的な内容を多く含んでおり、内容は多め・難しめに感じる方もいるかもしれません。また、動画や本のみの独学だと不安という方は、クレアール等の通信教育を活用するのもありだと思います。

動画の場合、商業簿記の発展論点(税効果会計、連結会計等)の視聴はメンバーシップ登録(月額2990円)が必要になります。が、通信教育を利用するよりも圧倒的に安いです。

アウトプット

・よくわかる簿記シリーズ 合格するための本試験問題集 日商簿記2級

上記リンク先は最新版ですが、筆者が使用した問題集(下写真)は1つ前のバージョンでした。

本試験形式の問題演習はこちらを使用して行いました。紙の問題が12回分、ネット試験が10回分付いていて十分な量だと思います。筆者が解いた感覚および口コミを見る限り、実際のネット試験よりは難しめの問題が多かったので、本番の問題が簡単に思えるというメリットもありました。この問題集の問題がしっかり解けるようになれば合格はすぐそこだと思います。

この問題集については、こちらの記事で使用した感想などのレビューを投稿しました。是非参考にしていただけますと幸いです。

・パブロフ簿記2級商業簿記 日商簿記仕訳対策

こちらはスマホのアプリです。商業簿記の仕訳を覚えるのに使用しました。ジャンル別・難易度別になっており、またランダム出題や間違えたところだけ演習も出来るので効率よく仕訳を覚えることができました。

こちらを展開されているパブロフ簿記さんも、カラフルな図解含め非常にわかりやすく学習におすすめです。

具体的な勉強法

冒頭でも述べた通り、合格までに約3ヶ月間、合計約150時間程度勉強しました。(時間はざっくりです)

2級勉強開始から合格までの時間は、3級合格までの勉強時間の3〜4倍かかると言われることが多いです。筆者は3級取得に3週間かかったため、ざっくりその4倍程度と大体合っていそうです。

簿記2級では、大きく分けて商業簿記と工業簿記の2分野が存在しますが、どちらを先に勉強するかは人によって意見の分かれるところです。

筆者のおすすめは商業簿記が先です。ただし連結会計は後回しで良いと思います。

理由はいくつかありますが、

・3級を取得していれば商業簿記には馴染みがあるためとっつきやすい

・商業簿記の方が範囲が広く、早めに始めておいた方が定着しやすい

・工業簿記は独特な考え方のため、いきなり始めると挫折するかも

といった感じです。

1ヶ月目:商業簿記(連結会計除く)

ふくしま先生の動画で勉強を始めました。動画リストを眺めて、初めて学習範囲の広さ(3級と比べた際の)に気がつきました。「果たして合格できるのか…」と、この時はとてつもなく高い壁に感じました。

商業簿記(連結会計除く)だけで動画35本(しかも1本30分くらいの長さ)。連結会計、工業簿記を合わせると計80本と、1本30分と仮定しても動画だけで40時間かかります。

多くの方は3級合格後に2級を勉強するかと思いますが、受検から時間が経ってしまっている方でも、3級の復習に時間をかけるよりは2級を勉強しながら思い出していく感じで良いと思います。

範囲が広いため、毎日1時間程度動画を見進めるだけでも1ヶ月程度はかかってしまいます。この時期の目的はまず1周終わらせることでしたが、一方知識が定着するよう練習問題は必ず解けるようになってから次の動画に進みました。

2ヶ月目:工業簿記(+商業簿記の復習)

工業簿記は新しい考え方(いくつも種類がある原価計算、予定配賦、CVP分析、シュラッター=シュラッター図、…)が多く出てきますが、基本となるのは勘定連絡図です。といってもあの図を毎回書くのは大変なので、勘定科目後どのように変化していくのかは最低限意識するようにしましょう。

例(間接材料費の場合):材料→製造間接費→仕掛品→製品

筆者自身は製造業に勤めていたため、自職場で扱っている製品や製造工程に置き換えて考えることで、工業簿記で何をやっているかがイメージしやすくなりました。

工業簿記は2級から新たに追加される論点なので、出題される問題も(商業簿記に比べると)難しすぎず標準的な問題が出題されることが多いです。得意な場合、満点(40点分)を狙うことも十分可能です。ここで満点が取れれば、商業簿記は30点/60点中取れれば合格なのでだいぶ楽になります。

工業簿記の動画を見進めつつ、並行して商業簿記の復習も進めていきました。1ヶ月工業簿記だけをやっていたら、膨大な量の商業簿記の内容を忘れてしまいそうですよね。

ただ、時間の関係で動画2周目には入らず、ふくしま先生のKindle本を使って曖昧なところを重点的に復習するようにしました。

3ヶ月目:連結会計、本試験形式の問題演習

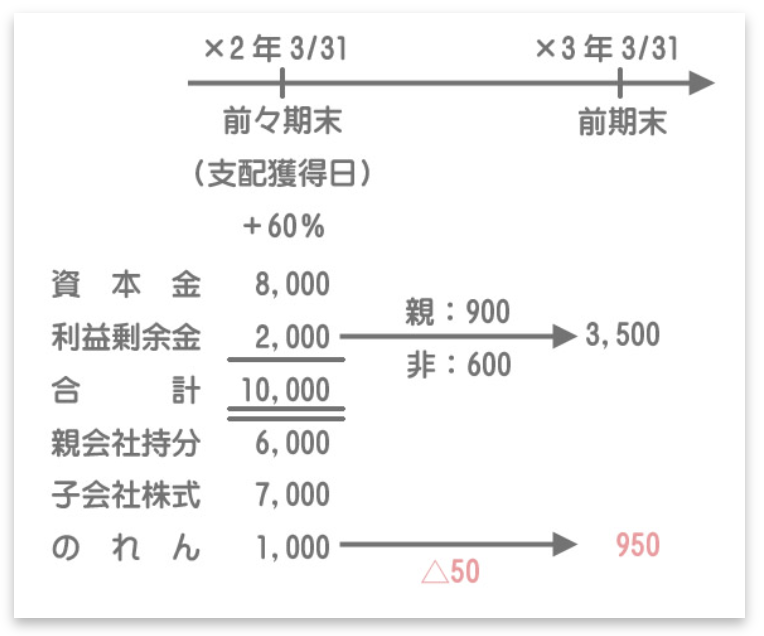

3ヶ月目はふくしま先生のメンバーシップに登録し、連結会計や、税効果会計などのメンバーシップ限定動画の発展論点を学習しました。

連結会計は簿記2級のラスボスと言われるくらいなので、どれだけ難しいのか…と戦々恐々としながら臨みましたが、1つ1つの仕訳は意外と難しくないです。ここでも、自分が一体何をしているのかを具体的にイメージしながら仕訳を理解していくようにしました。

ここら辺の内容は難しく、仕訳の暗記に頼りがちですが、まず理論を理解することをおすすめします。

また、個人的にはタイムテーブルの習得をお勧めします。タイムテーブルについての詳細は省略しますが、連結会計の問題を解く際、時短に役立つツールです。こちらはふくしま先生の動画では紹介されていないので、他の問題集や動画・サイト等を用いて勉強することをお勧めします。

こんな感じの表です。いぬぼきさんも分かりやすい説明で参考になります。

問題演習については、上記の問題集のうち、紙は8回分、ネット試験形式は10回分を解きました。

紙の問題は、1回分の通しではなく大問毎に解きました。隙間時間を活用できるよう、子育ての合間等に少しずつ解き進めていました。この時、解答時間も測定しどれくらいかかるかを把握しておきました。

問題演習の際、どうしても本の解答用紙を切り取って書き込みを行うのに抵抗があったので、出版元のTAC社よりPDFで無料配布されている解答用紙を印刷して使用しました。

本番の直前は毎日1回分ネット試験を解いていたので、復習なども含めると少しハードでしたが、おかげで問題を解くスピードがだいぶ上がりました。最後は問題演習量がモノをいいますね。ちなみに上述しましたが、このネット試験は少し難しめです。筆者は10回分解いた平均が80点程度でしたが、これくらい取れていれば(下振れを考慮しても)本番の合格可能性はかなり高いと思います。

本番を意識して通しで問題を解く際の注意点ですが、確実に得点する問題と捨てる問題をしっかり見極めましょう。

大問1や大問4 (1)は全て確実に得点したい問題です。仕訳をしっかり理解していれば問題なく解くことができると思います。

一方、大問2や3の最後の方の問題は基本的に捨てて良いと思います。繰越利益剰余金や、当期純利益を求めるような問題のことが多いですね。これらは、それ以外の問題が全て正解している前提で、全てを正しく足し引きして求めるような問題なので、正答するのは大変です。その割に配点は他の簡単な問題と同じくらいであることが多いので、単純にコスパが悪いです。ここを取りに行くくらいなら、他の問題の見直しに時間を使った方がはるかに有意義だと思います。

受検本番

CBT試験だったため受検日時は自由に決められますが、あと1ヶ月勉強すれば合格するだろうな〜というタイミング(本番1ヶ月前)で予約しました。

受検自体は、これまでの簿記・FP3級等と同じテストセンターでの受験だったため、特別なことはなく平常心で受けることができました。

出題された問題は、今まで問題集で解いた問題に比べてかなり易しめに感じました。上記の問題取捨選択の記述とは矛盾するようですが、ある程度時間に余裕があったため全ての問題を解きにいきました。それでも20分程度時間が余ったため、入念に見直しを行い数箇所修正を行いました。

結果は…

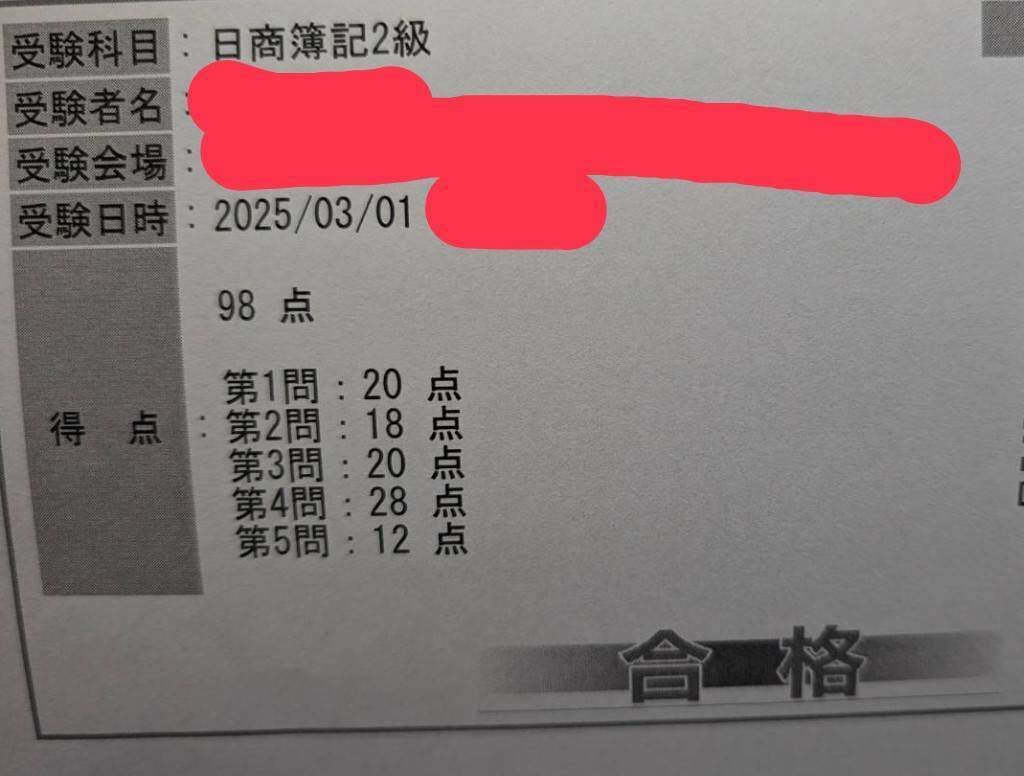

98点で一発合格できました。

まさかの1ミス(ここまで来るとちょっと勿体無い)ということで、普段からケアレスミスや計算ミスの多い自分にとっては想定外の結果でしたが、

- ふくしままさゆき先生の講義を通じて原理原則から理解

- TACの本試験問題集の

奇問・難問実戦的な問題を数多く解いたこと

が、この結果を導いてくれたのかなと感じています。

まとめ

- 日商簿記2級に、3ヶ月・150時間の勉強で98点合格できました

- インプットはふくしままさゆき先生、アウトプットはTACの本試験問題集がおすすめ

- 商業簿記の方が範囲が広く難しめなので、工業簿記よりも先に勉強を始めることをおすすめ

- 試験本番の得点戦略は、商業簿記の仕訳(大問①)と工業簿記(大問④⑤)は満点狙い、商業簿記の大問②③は部分点狙いがおすすめ

ここまでお読みいただきありがとうございました。

コメント